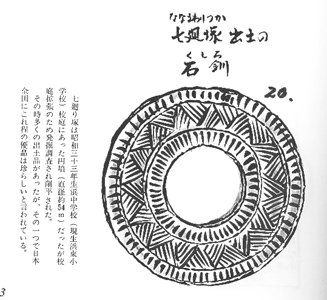

七廻塚古墳

|

|

釧(くしろ)

日本の古語でバングル(腕輪)を指す、万葉集にも「くしろ」 表現がある。魔除けとして縄文時代から古墳時代までの数千年間男女の区別なくもちいられた。

|  |

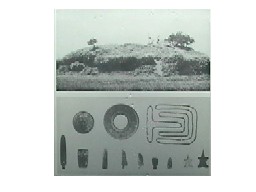

これが七廻塚古墳で五世紀頃に築かれたものと考えられています。昭和三十三年 生浜中学校(現在東小学校)校庭にあったもので校庭拡張の為発掘調査され削平された 鉄製武具や農具のほか滑石製の装飾模造品や青銅製鏡など多くの副葬品が出土しました。 なかでも石釧は、表、裏、両面に幾何学的な模様が刻まれたもので 全国的にもこれほどの優れた品は珍しく,千葉の古代史を探る上で貴重なものとなりました。 その後日本全国の関係機関に巡回調査され現在は国の所有となり、 千葉市埋蔵文化調査センターに保管されています。 |

|

七廻塚古墳 聞こえてくるという伝説があり、 これはこの塚の上に鷲宮神社の碑があったところより このような伝説が生まれたかと思われます。 これは「七廻り塚」と呼ぶ伝説ですが この塚を「姫塚」と呼ぶ伝説もあります。 |

|