大覚寺 |

||

|

|

(市指定文化財) |

|

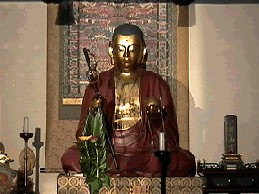

もとは生実町の字大覚寺脇にあり、大正12年に現在地の字横須賀にいてんした。現在地は 地蔵堂(下記参照)跡である。浄土宗で阿弥陀如来を本尊とする。大巌寺の末寺である。 元和元年(1615)の創立という。大巌寺3世の檀蓮社雄誉(松風霊巌)上人の開基で、 当寺の山院号は雄誉の号にちなんだものである。雄誉は文禄3年(1594)ごろ、大巌寺3世となり、 慶長17年(1612)ごろまで住職を勤めている。のちに安房や九州の佐賀に寺を興し、現存する 千葉県下の約3分1は霊巌の手によって建てられている。又,浄土宗京都総本山知恩院にある本堂又 江戸深川の霊巌島を築いた高名な僧である。当寺に安置されている開基の木像は、雄誉が弘法行脚 のため、一寺に滞留できないので、身代わりとして置いたものであると伝えられている。移転以前は、 大覚寺山古墳の東側の低地にあり、仏殿、薬師堂、子安堂、鐘楼、庫裏が竹林に囲まれて建っていた |

||

|

|

|

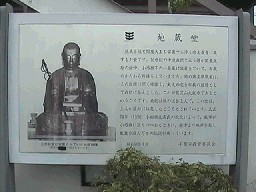

地蔵菩薩と閻魔大王を安置する浄土宗大巌寺に属するお堂です。16世紀の中頃貞把と云う僧が 関東放行の途中、小弓城下の一草庵に旅装を脱ぎ、仏教を広めると同時に祈祷をしていました。 時の城主原胤栄は、この旅僧に深く帰存し、夫人の宅を布教の道場として貞把に与えました。これが 龍沢山大巌寺であるということです。貞把は後の道誉上人で、この堂は上人が最初に休息した ところとされています。天正18年(1590)小田原北条氏の敗北によって、敵軍が小弓城に迫りつつ あるときに、堂中より嚆声を発し敵襲を阻んだとの伝説が残っています。 |

|

|